Forscher haben herausgefunden, dass sich auf verlassenen Sprengköpfen aus dem Zweiten Weltkrieg in der Ostsee ein reichhaltiges Leben entwickelt. Neue Forschungsergebnisse vom Grund der Ostsee wurden in der Fachzeitschrift „Communications Earth & Environment” veröffentlicht.

Neueste Untersuchungen haben gezeigt, dass dort, wo auf dem Grund der Ostsee unbenutzte Sprengköpfe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen, das Meeresleben viel intensiver ist als in den sie umgebenden Sedimenten. Die Analyse der Wissenschaftler, die in der Fachzeitschrift „Communications Earth & Environment” veröffentlicht wurde, zeigt, dass einige Meeresorganismen in Gebieten mit einer hohen Konzentration an giftigen Verbindungen überleben können, wenn sie feste Oberflächen haben, an denen sie sich festhalten können. Dies zeigt, wie die Überreste bewaffneter Konflikte zufällig Lebensräume für Wildtiere schaffen können.

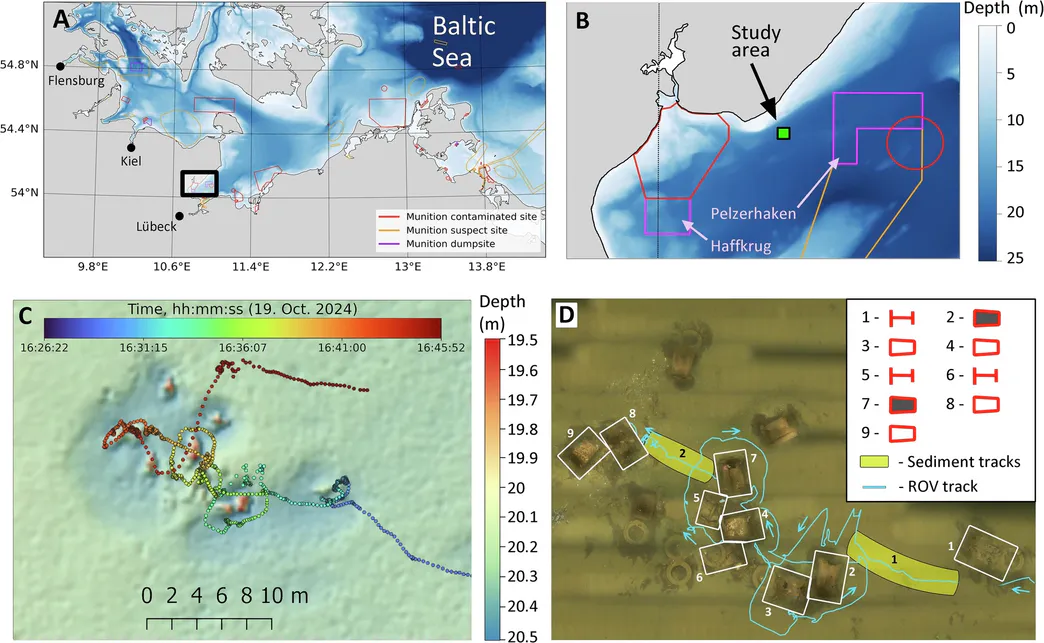

Die Wissenschaftler sammelten Proben in der Lübecker Bucht der Ostsee

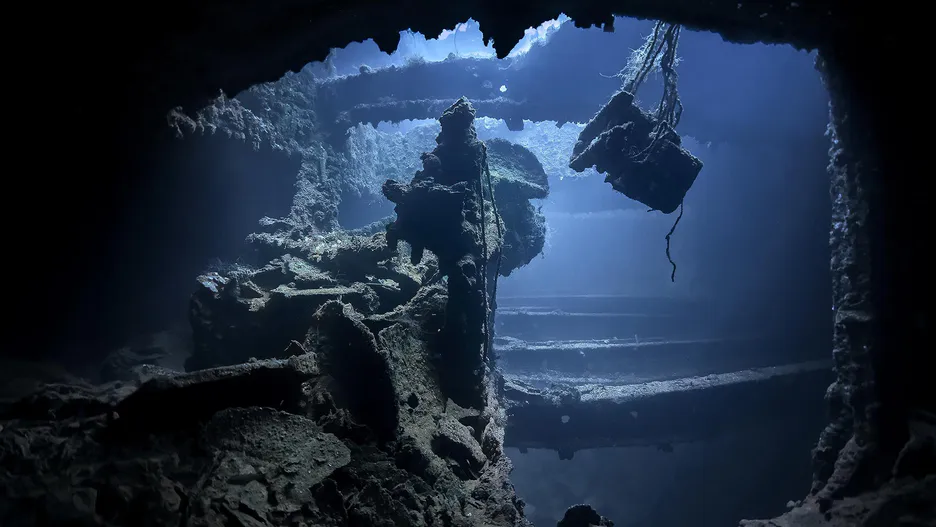

„Unsere Studie ist eine bahnbrechende Bewertung der Struktur von Epifauna-Gemeinschaften auf versenkten Munitionsresten in der Ostsee“, beschreibt das Team von Dr. Andrej Wedenin vom deutschen Forschungsinstitut Senckenberg am Meer und der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland. Sie begaben sich im Oktober 2024 auf eine Expedition. Die Wissenschaftler verwendeten ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, um Munition zu filmen und Wasser- und Sedimentproben aus dem Gebiet der Lübecker Bucht im südwestlichen Teil der Ostsee zu entnehmen.

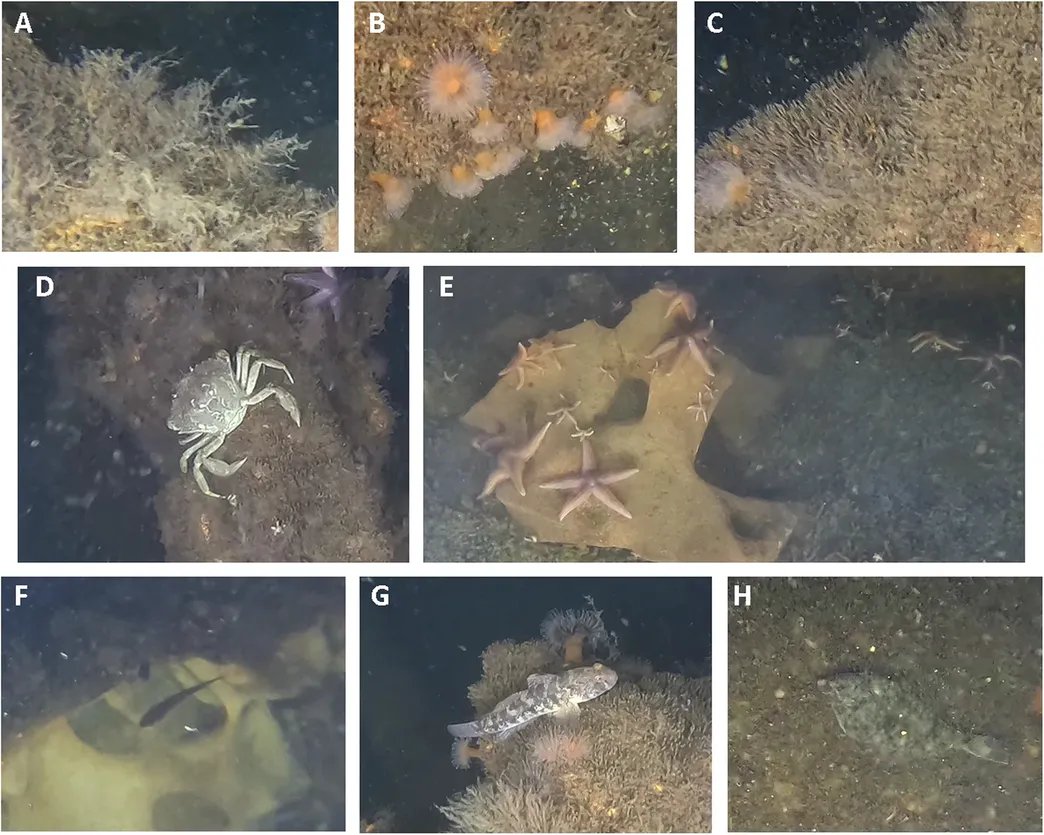

Die Forscher identifizierten diese Objekte als Sprengköpfe von V-1-Bomben, d. h. frühe Manöverraketen, die von Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurden. Die Analyse ergab, dass auf der Oberfläche der Sprengköpfe durchschnittlich etwa 43.000 Organismen pro Quadratmeter leben, während diese Zahl in den benachbarten Sedimentablagerungen bei etwa 8.200 Organismen pro Quadratmeter liegt. Eine ähnliche Lebensdichte wurde zuvor auf natürlichen festen Oberflächen in derselben Bucht beobachtet.

Toxine und Anpassung von Organismen

Die Wissenschaftler betonen, dass die in den Sprengkopf enthaltenen Chemikalien – hauptsächlich TNT und Hexogen (eine organische chemische Verbindung, die als Sprengstoff verwendet wird) – zwar sehr schädlich für Meeresorganismen sind, die Metallhüllen der Sprengköpfe jedoch ein attraktives Medium für die Besiedlung darstellen. Die Konzentration dieser Substanzen im Wasser schwankte zwischen 30 Nanogramm und 2,7 Milligramm pro Liter, was nach Ansicht der Autoren für viele Arten potenziell tödlich sein kann.

Das Team um Vedenin stellte fest, dass die Organismen häufiger auf Metallbeschichtungen als auf offenem Sprengstoff zu finden waren. Die Forscher vermuten, dass dies eine Strategie sein könnte, um den Kontakt mit giftigen Verbindungen zu begrenzen.

„Obwohl Sprengköpfe derzeit ein wichtiger Lebensraum in der Bucht sind, würde ihr Ersatz durch eine sichere künstliche Oberfläche dem lokalen Ökosystem noch mehr zugute kommen“, schreiben die Autoren der Veröffentlichung in „Communications Earth & Environment“.

Dies ist nicht der einzige Fall dieser Art

Ein ähnliches Phänomen wird in einer anderen Studie beschrieben, die sich mit den versunkenen Schiffen der sogenannten „Geisterflotte“ im Mallows Bay auf dem Potomac River in den USA befasst. Diese Schiffe, die während des Ersten Weltkriegs gebaut und in den 1920er Jahren absichtlich versenkt wurden, sind heute Lebensraum für viele Arten, darunter Atlantischer Stör und Fischer. Die Autoren dieser Arbeit haben eine detaillierte Karte der versunkenen Schiffe erstellt, wobei sie Drohnenfotos mit einer Auflösung von 3,5 cm pro Pixel verwendet haben, was für zukünftige archäologische und ökologische Forschungen nützlich sein könnte.

Vor der Verabschiedung des Londoner Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung von 1972 war es gängige Praxis, ungenutzte Sprengstoffe durch Versenken im Meer zu entsorgen. Obwohl diese zurückgelassenen Munitionen Chemikalien enthalten, die für Meeresorganismen äußerst schädlich sind, können ihre robusten Metallhüllen gleichzeitig eine attraktive Oberfläche für die Entwicklung von Organismen bieten.