Sie kamen vom europäischen Kontinent dank der Entstehung einiger Meeresbodenabschnitte während der Eiszeit: eine Art natürliche „Brücke über die Meerenge”.

Vor etwa 700.000 Jahren wurde Sizilien von Elefanten besiedelt, die dank der Entstehung einiger Meeresbodenabschnitte während der Eiszeit vom europäischen Kontinent kamen: eine Art natürliche „Brücke über die Meerenge”.

Diese Säugetiere verkleinerten sich jedoch im Laufe der Zeit, um sich an ihre neue Umgebung anzupassen, und wurden schließlich zu den kleinsten Elefanten, die jemals auf der Erde gelebt haben: Zwergelefanten.

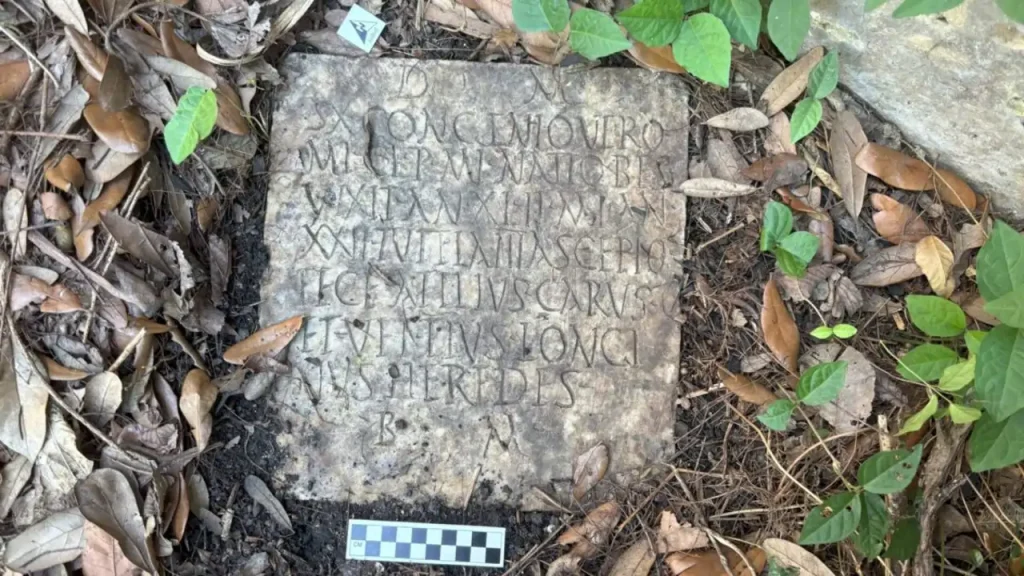

Die Überreste eines dieser Säugetiere, der Art Palaeoloxodon Mnaidriensis, die vor 200.000 bis 150.000 Jahren im Pleistozän auf Sizilien lebte, wurden in den letzten Tagen in der Nähe von Fontane Bianche, unweit von Syrakus, gefunden. Über den Fund mehrerer Überreste von Wirbeltieren der Makrofauna einer ausgestorbenen Art (Adams, 1874) berichtete Fabio Branca, Geologe an der Universität Catania. Das Gebiet von Ibleo ist kein Neuling bei solchen Funden: Nur wenige Kilometer entfernt wurden in der Höhle Spina Gallo mehrere Exemplare von Palaeoloxodon gefunden, darunter vor allem Palaeoloxodon Falconeri, das heute im Paläontologischen Museum Dsbga der Universität Ätna und im Regionalen Archäologischen Museum „Paolo Orsi” in Syrakus aufbewahrt wird.

Das paläontologische Interesse am nördlichen Teil des Ibleo ist nur eine der Besonderheiten dieser Region, die auch aus geologischer und ökologischer Sicht attraktiv ist: So wurden beispielsweise durch weit verbreitete Karstprozesse Höhlen von natürlichem Wert entdeckt, darunter vor allem die Höhle von Monello, die seit 1998 Naturschutzgebiet ist.

„Dieser Fund steht somit im Zusammenhang mit Naturschutzgebieten, speziellen Schutzzonen und Geostätten“, erklären die Experten, „und stellt einen Schatz an geologischer Vielfalt dar, der erforscht und geschützt werden muss, um ihn an zukünftige Generationen weiterzugeben und eine ökologisch nachhaltige Nutzung zu gewährleisten.“

Sizilien ist eine der Mittelmeerinseln mit der größten Anzahl fossiler Säugetiere.

Der Vorfahr des Palaeloxodon mnaidriensis war, wie das Museum Gemellaro der Universität Palermo auf seiner Facebook-Seite erklärt, der Palaeloxodon antiquus, ein „Elefant mit geraden Stoßzähnen“ von bis zu 4,5 Metern Höhe, der Sizilien zweimal besiedelte: das erste Mal vor etwa 690.000 Jahren, woraus der Palaeloxodon falconeri hervorging, und das zweite Mal vor etwa 200.000 Jahren, woraus eine Art hervorging, deren Überreste in Syrakus gefunden wurden.

Sowohl Palaeloxodon falconeri als auch Palaeloxodn mnaidriensis sind laut Museum „ein symbolisches Beispiel für die Inselevolution: Auf Inseln kommt es je nach Art und Ökologie zu einer Vergrößerung oder Verkleinerung der Tiere”.

Inseln sind, wie in einer kürzlich in Papers Antology veröffentlichten Studie hervorgehoben wird, die Aufschluss über die Ernährung dieser Tiere gibt, „natürliche Evolutionslabore, in denen Isolation und begrenzte Ressourcen zu einzigartigen Veränderungen führen”.

Palaelocodon Falconeri befand sich in Sizilien ohne Raubtiere und konnte daher deutlich an Größe verlieren, um mit der geringeren Verfügbarkeit von Nahrung zurechtzukommen. Die nächste Art, Palaeloxodon mnaidriensis, schrumpfte laut der Facebook-Seite des Gemellaro-Museums im Vergleich zu ihrem kontinentalen Vorfahren, jedoch in geringerem Maße, da sie zusammen mit anderen großen Säugetieren, Raubtieren und Konkurrenten nach Sizilien kam und es sich nicht leisten konnte, klein zu bleiben.

Laut einer umfangreichen Untersuchung der gefundenen Fossilien wogen die Männchen etwa 250 kg und die Weibchen etwa 150 kg. Im Vergleich zu ihren Vorfahren waren die Zwergelefanten agiler, hatten proportional viel größere Gehirne, wuchsen sehr langsam und lebten länger.

Einer der Faktoren, die die Verkleinerung dieser Tiere bestimmten, waren unter anderem ihre Ernährungsgewohnheiten. Die in Papers Antology veröffentlichte Studie, die von Wissenschaftlern der Universität Padua und der Universität Saragossa unter der Leitung von Flavia Strani, Mitglied der Italienischen Paläontologischen Gesellschaft, verfasst wurde, konzentrierte sich auf den Zahnverschleiß von Fossilien, die im Museum für Natur und Mensch in Padua aufbewahrt werden: Beide Arten, Falconeri und Mnaidriensis, waren Pflanzenfresser, die große Mengen an abrasiver Grasvegetation verzehrten. Der winzige Falconeri, nur 1 Meter groß, lebte in einer Umgebung mit wenigen anderen Arten, aber der Mangel an Ressourcen und der Druck durch zahlreiche Populationen veranlassten ihn, sich von einer Ernährung zu ernähren, die reich an harten und siliziumreichen Pflanzen war. Die Art mnaidriensis (1,8 bis 2 Meter Widerristhöhe) teilte sich die Insel mit Nilpferden und anderen großen Säugetieren: Seine Ernährung spiegelte die Anpassung an eine Landschaft wider, die zunehmend von Grasland dominiert wurde.